李玫瑾教授曾经说过:中国父母常陷入“教育洁癖”,试图用完美计划覆盖孩子所有犯错的可能性。这样一来,养育孩子就成了父母最大的压力来源,毕竟你想孩子彻底不犯错南京配资公司,那就得24小时盯着,甚至过度思虑,生怕孩子在某个时间节点落后于别人。但,退一万步讲,你有你的人生,孩子有孩子的人生,这种过度绑定的亲子关系,一定会让父母的教育变形。人的情绪很多时候是藏不住的,你作为父母的过度压力和焦虑,都会如实反映到每一次和孩子的互动中,甚至演变出很强的控制欲。

那些脱口而出的“我都是为你好”“你必须听我的”“你看看别人家孩子”,在自己看来是关心,但在孩子眼里则未必。其实很多父母过度的焦虑只不过是内心的慌张,是自己在社会竞争中感觉到的失落,传递给孩子,想着让孩子提前做好社会竞赛。这当然没错,不过问题在于,孩子理解不了你的着急,ta作为一个独立的个体,会从零到一经历一遍人生。比如感受早晨的第一缕阳光洒在肩头,比如感受花花草草的成长,比如学习如何养成健康的生活习惯。人不是一生下来就拼命要去谋生的。没道理父母只要剥夺了孩子感受世界的机会,只顾着让孩子拼命从小内卷,孩子就能在这个社会竞争之中胜出,这极其不健康。一个人的成长是系统性的,相比起从小就卷学习,不如多培养孩子的综合能力,比成绩更重要的,是身体健康,是正确的价值观,是高效的学习方法,以及独立的人格等等。

在《道德经》第十七章,老子描述了统治者的四种境界:“太上,下知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其下,侮之。”意思是最好的统治者,人民并不知道他的存在;其次的统治者,人民亲近他并称赞他;再次的统治者,人民畏惧他;更次的统治者,人民轻蔑他。某种程度上,孩子对父母而言,其实就是家庭的“统治者”。

所以把这句话用现代语境诠释就是:最高明的父母,让孩子感知存在却不干涉,次一等用亲密关系施压,最差者用恐惧控制。你有没有发现,但凡过得鸡飞狗跳的家庭,不管是父母还是孩子,脸上永远挂着疲惫和厌倦,整个家庭处于极度内耗当中。这样的父母最喜欢诉诸的就是棍棒教育,或是打压干涉,看似很强势,但实则是内在心虚的表现。相比之下,那些懂得适当“摆烂”的父母,不要求孩子进行无效内卷,而是尊重孩子自身的兴趣天赋,加以适当引导,以宽容和松弛的状态托举孩子。最终让花成花,让树成树。

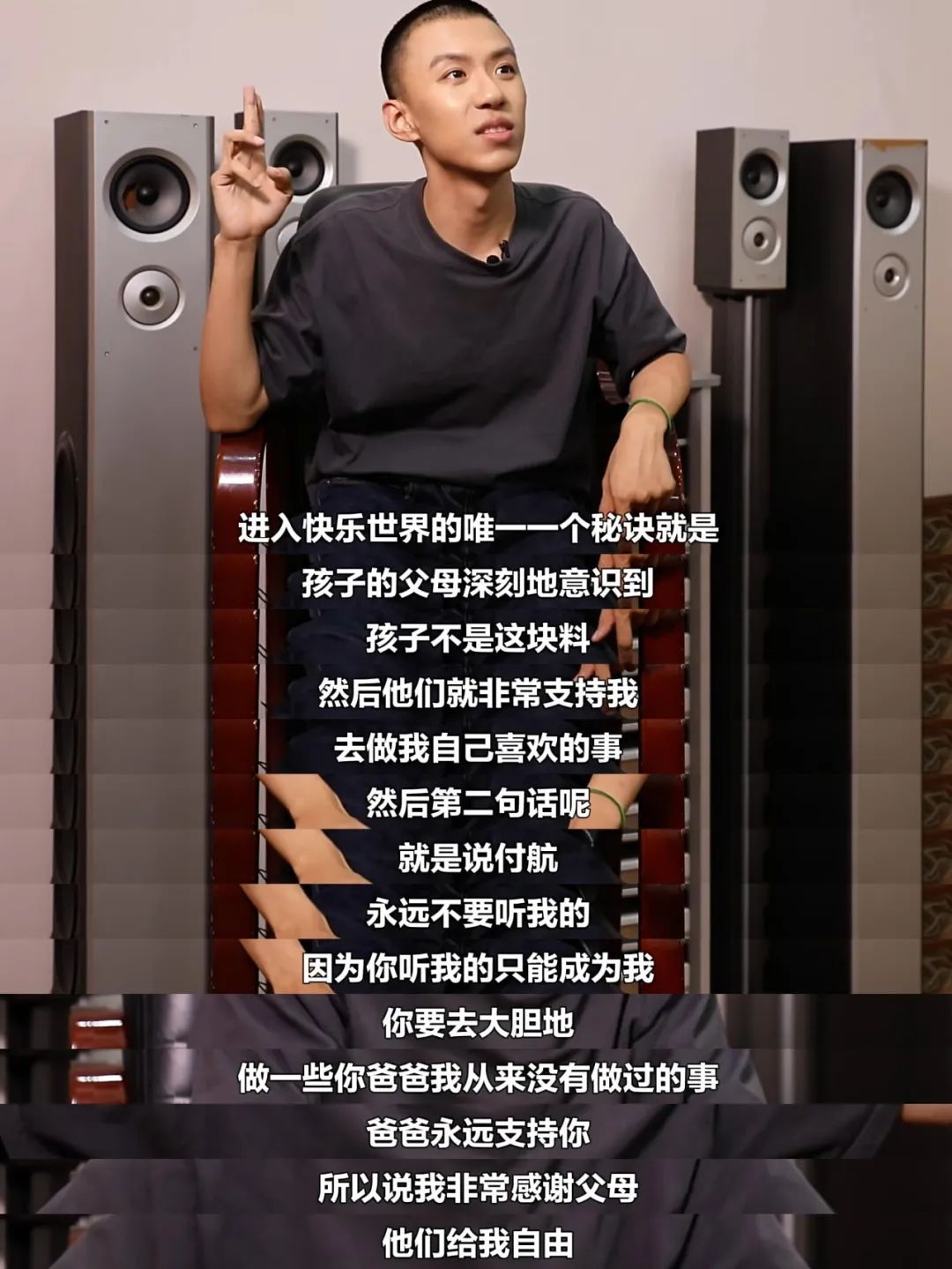

脱口秀演员付航在接受采访的时候谈到他父亲的教育观,打动了无数人。付航的爸爸对他说:“永远不要听我的,因为你听我的只能成为我,你要大胆去做一些爸爸从来没做过的事,爸爸永远支持你。”

其实付航从小成绩并不好,但父亲也并不会像传统的东亚父母一样责骂孩子,而是用松弛且包容的爱去托举孩子,允许孩子尝试自己真心喜欢的东西。这种适当的“摆烂”,其实不也正说明,一个有出息的孩子,不是只靠父母管束出来的,而是尊重和适当引导共同作用的结果。不过对于大多数东亚小孩而言,父母的控制欲其实才是常态,被尊重和被理解完全就是奢侈的,父母习惯了无视孩子的诉求,喜欢用“无用”来定义孩子的探索行为。这种教育一旦成型,孩子往往就会变成“空心人”,即失去自我面对真实世界的能力,无法很好地管理自己的工作和生活。真正聪明的父母,不会指望推着孩子去前进,毕竟父母怎么着都没法管孩子一辈子,正确的做法,是想方设法帮助孩子找到自身天赋,帮助孩子活出独立精彩的人生。这条路也离不开孩子独立寻找,父母需要做的,就是在孩子受伤回家的时候,告诉ta累了就休息一下,你永远是被支持的,这就足够了。

纪伯伦写过一句话:“你的孩子不是你的孩子,他们是生命自身的渴望。他们借你而来,却非为你而来。”很多父母习惯性把孩子当成是自己人生的附属,一旦孩子不听话,就要拿出“叛逆”“威胁”等话术来进行打压。从心理学的角度理解,当你把孩子当成自身附属的时候,你和孩子之间就分不清“自体”和“客体”,因此当孩子忤逆你的意愿,你就会产生“客体分离焦虑”。真正健康的亲子教育,就应该像两颗相邻的树,互相不遮挡,根系在地下隐秘相连,枝叶在空中各自追寻阳光。

你要清楚知道,你是你,孩子是孩子,ta不是你这颗参天大树上的一根树杈,ta是种子,未来是要自己发芽的。你所有焦虑的事情,不如放慢脚步,扪心自问到底是为了孩子好,还是因为自己内心的恐惧?父母永远是孩子的起点,但也无法影响孩子的终局。你期盼什么,就应该自己去追寻,而后再托举给孩子。比如你认为身体健康很重要,就不要总是强调坏习惯的危害,而是自己带领孩子一起锻炼身体,以身作则。比如你认为不学习就会被时代淘汰,你就别每天花4-5个小时去监督作业,而是把自己刷短视频的时间切换成看书,言传身教,潜移默化影响孩子。

这世上什么东西都讲究一个继承关系,财富、价值观、人格,都可以包含在内,所以你希望孩子成长成什么样子,不如自己先做好榜样。你作为父母的强大和优秀,就是于孩子而言最好的教育和托举。

END 南京配资公司

景盛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。